タンパク質の構造には、1次構造から4次構造まであります。

この構造はテストでもよく出るところなのでキッチリマスターしておいてほしいところです。

アミノ酸とタンパク質の構造式から『水素結合』を考えたり、ある程度覚える事がありますが、それほど難しいところではないのでかならずマスターしてほしいところです。

目次

タンパク質の1次構造

これはαアミノ酸同士がペプチド結合してポリペプチドの状態になったものを『1次構造』と言います。

1次構造はペプチド結合がわかっていれば十分なのでコチラの記事をご覧下さい。

タンパク質の2次構造

先ほどの1次構造のペプチド結合で出来るタンパク質。このペプチド結合中のC=O・・・H-Nの水素結合によって2次構造が出来ます。

この2次構造には2種類の覚えておくべき構造がありますので、覚えましょう!

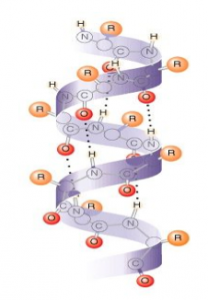

αヘリックス構造とは?

このC=O・・・H-Nの水素結合が分子内で起るのを『αヘリックス構造』と言います。

このようにペプチドが螺旋状に丸まって分子内で水素結合しているこの構造をαヘリックス構造といいます。

βシート構造とは?

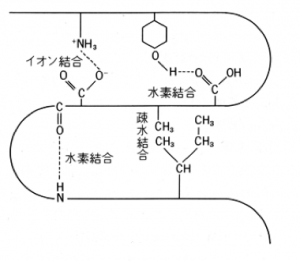

次に同じく2次構造にβシート構造というものがあります。

βシート構造というのは、先ほどと異なり、C=O・・・H-Nの水素結合が分子間で出来ます。

このようにペプチドの分子間で水素結合をすることによって、『β-シート構造』を作ります。

タンパク質の3次構造

この3次構造は、先ほどの2次構造を複雑に組み合わせたものの事です。

α-ヘリックス、β-シート構造が鎖状に連結されます。

このようになります。このαヘリックスとβシートの間を結合でつなぎます。

その結合は、4つほどあります。

①疎水結合

疎水結合は、『ファンデルワールス力』で繋がっている状態の事です。上の画像でいうと、-CH2-CH3などのアルキル基がファンデルワールス力で繋がっています。

またファンデルワールス力をアルキル基より大きくするためには接触面積が大きくなれば良いので、ベンゼン環でも疎水結合が行われます。

②水素結合

水素結合はアミノ酸の主鎖のC=O・・・H-Nが起こします。また上の画像のように、チロシンのヒドロキシ基とカルボキシ基が水素結合する事があります。

このような水素結合のパターンもあります。

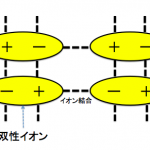

③イオン結合

次のイオン結合は、リシンなどの塩基性アミノ酸の-NH3+とアスパラギン酸などの酸性アミノ酸の-COO–との間に生じる結合です。

このようにタンパク質はイオン結合をして3次構造を形成しています。

④ジスルフィド結合

辞するフィド結合出来るのは『システイン』のみです。システインの-SHが参加されて-S-S-になった構造です。

タンパク質の4次構造

まだつながんのかい!

とツッコミを入れたくなるかもしれませんが、3次構造がさらに!繋がっていきます!

これを4次構造と言います。

タンパク質の立体構造とは?

ここまでタンパク質の高次構造を見てきました!そして、もう1つ『立体構造』という言葉があります。

これは『3次構造』と『4次構造』を合わせて立体構造と言います。

そして、タンパク質は様々な種類がありますが、タンパク質の持つ機能はこの立体構造によって決まります。

このようにタンパク質には様々な構造があります。結構この名前が問われたりするので、キッチリ覚えておいてください!

コメントを残す