どうも、なかむらです。

アミノ酸の検出反応でキサントプロテイン反応と言うものがありますよね。

ペプチドの配列を決定する問題で非常によく出る重要な反応ですので、必ずこれは覚えておきましょう!

目次

キサントプロテイン反応とは?

キサントプロテイン反応というのは、ベンゼン環を持つアミノ酸を検出する反応です。

覚え方は、

です。これに加えて、トリプトファンも反応します。

アミノ酸に濃硝酸を加えることで、ベンゼン環がニトロ化されます。

ニトロ化について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

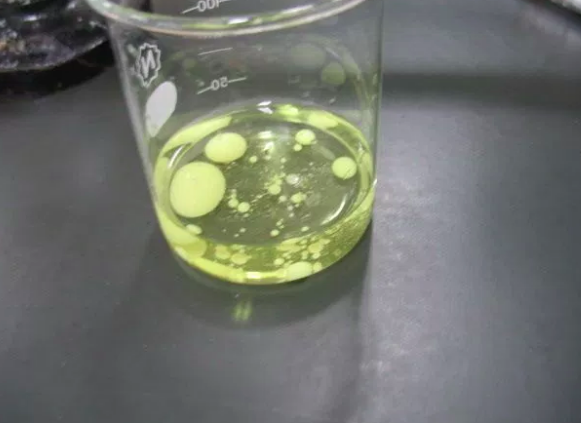

ベンゼン環にニトロ基がつくと、その物質は黄色くなります。黄色くなった状態というのが、

出典:自宅で学ぶ化学

こんな感じです。

例えば、あるアミノ酸に濃硝酸を加えてニトロ化すると、そのアミノ酸が黄色くなったら、『ベンゼン環が存在する』ことがわかります。

アミノ酸の配列決定問題で非常によく用いられるアミノ酸の検出反応ですので、きっちり覚えておきましょう!

キサントプロテインがニトロ化ならばなぜ混酸じゃないの?

今、キサントプロテイン反応がニトロ化によるものであるとお伝えしました。

しかし、キサントプロテイン反応がニトロ化ならば、

なんで混酸じゃ無いの?

って思いますよね。ニトロ化は混酸を使っているのに、なんで今回は濃硝酸だけなんでしょうか?

実際にメールでも質問が来ました。

確かに、その通りです。ということで、この理由について解説していこうと思います。

アミノ酸は電子供与性で反応性が高まっている

アミノ酸というのは、ベンゼン環に濃硫酸以外のものもついています。

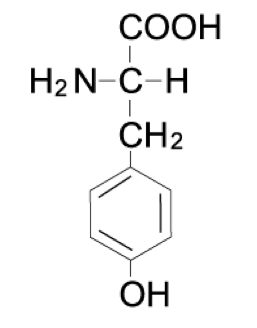

このようなフェニルアラニンの上には、メチレン(-CH2-)がついています。こいつはオルトパラ配向性を生み出す電子供与性の性質を持っています。

なので、アミノ酸と言うのは、普通のベンゼンよりもo,p位が反応しやすくなっています。なので、濃硫酸を加えてNO2+を作ることなくニトロ化が進みます。

チロシンなんかは顕著にヒドロキシ基のような、非共有電子対を持っている官能基がベンゼン環についているので、更に反応しやすくなっているのです。

最後に

なんの官能基もついていないベンゼン環と言うのは非常に反応性が悪いですが、ヒドロキシ基やアラニンがくっついているとo,p配向性で反応しやすくなっています。

この原理を用いるとニトロ化も進みやすくなります。

なので、混酸(濃硝酸と濃硫酸の混合物)である必要は無いのです!

(誤り)なぜ反応しないのですか?

↓

フェニルアラニンはキサントプロテイン反応をしないと言っていいんですか?

新研究やその他サイトで調べても

チロシン、フェニルアラニンはキサントプロテイン反応を示す。ただし実際はフェニルアラニンは非常にニトロ化されにくく、かなり変色されにくい。

と書いてあります。臨機応変に対応するのが一番みたいです。