問題集を見ると、酸化還元のところで必ずと言って良いほど、CODというものが出てきます。

ですが、このCODって案外問題集の解答を読んでも意味不明な事が多いですよね。

なので、このCODを日本一わかりやすく解説しました!是非ご覧あれ!

目次

CODとはなんだ?

あなたの学力を測る基準として偏差値というものがあります。それと同じように、どんだけ河とか湖が汚れているかを数値化したものの1種がCODです。

河が汚れている状態と言うのは?

河が汚れている状態というのは、有機物が多い事です。

生活排水には、食べ残しなど有機物が混ざっている事が多いです。この有機物が混ざって水を汚染していきます。

なぜ有機物が川や湖にとって有害物質なのか?

でも実は、これは有害なんですよ。有機物が川に流れ込むと、バクテリア君が分解してくれます。

そして、このときに『水中の酸素』を使うのです。有機物を酸化するのです!このバクテリア君の分解作業のおかげで川は綺麗に保たれます。

しかし、あまりにも沢山有機物が流れてくると、バクテリア君が酸素を使いすぎます。すると、どんどん酸素を浪費してしまいます。これにより、水中は無酸素状態になります。これによって、生き物が生きられない状態になります。

つまり有機物=汚染物質なのです!!

CODとは?

水中にどんだけ有機物があるのかを数値化したもの

さきほど「有機物の分解に酸素を使う」と言っていましたが、これは酸化反応です。そして、この酸化に使われる酸素の量をCODと言います。

酸化に使われる酸素の量がわかれば「有機物の量」だって必然的にわかります!つまり、CODは、有機物を含んだ川の水1Lを分解するために必要な酸素の量mgです。

単位はmg(O2)/L(全)となります。

CODの測定方法

実際、川の水では酸素が酸化しているのかもしれません。しかし、、、

想像してください、川の水を酸素で酸化して、その酸素の質量を測定する、、、

酸素の質量はかれへんやん!!

いつ反応終わったかワカラヘンやん!!

と酸素で酸化還元反応をしてしまうと、非常に面倒な事になるのです。

そう、以前酸化還元滴定をお話ししたときに、指示薬はヨウ素デンプン反応か過マンガン酸イオンの色だよ!

と言っていました。

そして、CODの測定も有機物を酸化するのに必要な量を求めると言う点では酸化還元滴定です。

過マンガン酸滴定?ヨウ素滴定?

それでは、過マンガン酸滴定?ヨウ素滴定?という疑問が湧いてきますね。

しかし、これはよ〜く考えるとわかります。それは、CODが川とか湖の有機物を測定すると言う点です。ヨウ素滴定はヨウ素デンプン反応を利用しなければなりません。

つまり水にデンプンを混ぜます。

ゴリゴリの有機物ですやん!

これを加えると、有機物の量が変わって来てしまいます。CODは有機物の量を酸化するのに必要な酸素の量ですので、これが変わります。なので、ヨウ素デンプン反応はつかえません。

よって、過マンガン酸滴定となります。

CODって酸素量なのに、過マンガン酸イオンってどういう事?

すこし訳が分からなくなっている人が居るかもしれないのですが、酸化還元滴定の基礎を思い出してください。酸塩基の場合は簡単でした。

過マンガン酸カリウムで川や湖の水を酸化しますよね。そしてその酸化に必要だった過マンガン酸カリウムの量を酸素の量に変換するのです!

つまり、

このように、過マンガン酸イオンで酸化した分を測定し、

それを酸素で酸化してたとしたら、何mol必要かを変換するのです。

過マンガン酸カリウムの半反応式は、

MnO4–+5e–+8H+→4H2O+Mn2+

そして、酸素の半反応式は、

O2+4H++4e–→2H2O

ですので、過マンガン酸カリウムを1mol使ったとすると、酸素は5/4mol必要だったとわかります。

CODの計算

それでは詳しくCODを理論計算で求めていくとしましょう。

COD測定ステップ①

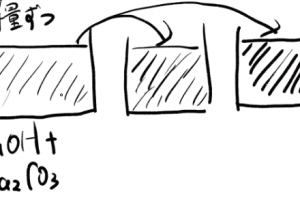

まずは有機物を含んだ川の水(以後試料とします)と過剰な過マンガン酸カリウムを混合させます。

すると過マンガン酸カリウムは過剰であるため、余ります。つまり、こういう滴定を逆滴定といいましたね。

しかし、今回の逆滴定は酸塩基の逆滴定とはひと味違います。逆滴定を2回やる、言うなれば『2段階逆滴定』なのです!

COD測定ステップ②

なんと、次に加えるシュウ酸ナトリウム(還元剤)も過剰に加えるのです!

ここまでを確認すると川とか湖の水を酸化するために過マンガン酸カリウムを過剰に入れて、過剰分を還元するために、シュウ酸ナトリウムを過剰に加えます。

何したいんか意味不明や、、、

COD測定ステップ③

これに対して再び、過マンガン酸カリウムを加えていきます。

これでようやく過マンガン酸滴定の終点を決める必殺技、

「過マンガン酸イオンの赤紫色が消えなくなった」

を発動できます。

COD測定ステップ④

これまでの実験過程で、シュウ酸ナトリウムと過マンガン酸カリウムの加えた量は必ずわかるはずです。これより、有機物から酸化剤が受け取った電子のモルは

「全ての過マンガン酸カリウムが受け取った電子のモル」ー「シュウ酸ナトリウムが投げた電子のモル」です。

MnO4–+5e–+8H+→4H2O+Mn2+

C2O42-→2CO2+2e–

という反応が起ります。

この半反応式から、

KMnO4:Na2C2O4=2:5

で反応します。

これより、試料中の雪物と反応したKMnO4の物質量は、

nMnO4-2/5nNa2C2O4

です。

よくある質問

なんで過マンガン酸カリウムを過剰に加える必要があるの?

と思いますよね。僕も思いましたよ。

試料に直接過マンガン酸滴定をして色が消えなくなるところを終点にしたらええやん!

でもこれは、理由がありました。

それは、『完璧に反応を終わらすため』です。というのももし、有機物と過マンガン酸カリウムの酸化還元反応の反応速度が遅かった場合、「過マンガン酸カリウムと有機物の反応の終点がわかりにくくなる」という問題があります。

なので、過マンガン酸カリウムを過剰に入れます。

シュウ酸で終わらせたらええやん!って思いますよね!ですが、これも問題があります。

過マンガン酸が過剰にある状態にシュウ酸を滴定すると、「赤紫色→無色」という反応になります。

過マンガン酸カリウムは、一部MnO2になりますので、そして、こいつの色が黒褐色! つまり、『無色になる終点がわかりにくい!』

だから過マンガン酸滴定では、『色が消えなくなったところ』を終点としますよね!なので、シュウ酸を過剰に入れて、その後再び、過マンガン酸カリウムを滴定して、終点を測定します。

さあ結構ややこしいと思っている方も多いと思いますが、結構酸化還元滴定の基礎ができていれば十分解ける問題ですので是非キッチリ解いてみてください。

分かりやすかったです!

ヨウ素滴定が使えない理由が、デンプンを加えると試料液中の有機物の量が変わってしまうからということは、デンプンを加えたらヨウ素によって酸化されてしまうということですか?

だとしたら、普通の酸化還元滴定はなぜデンプンを使っても成り立つんですか?

水中の有機物を測定したいのに有機物くわえたらあかんやんって話です。

手元の問題集ではシュウ酸で滴定しているんですが、問題集にでていたらそれはそれでとくんですか?

はい